「虹色ボックス」は、2016年(平成28年)に千葉大学教育学部の藤川大祐教授から2017年(平成29年)9月に実施する集中講義「プログラミング教育入門」の講師依頼をいただいたことが開発のきっかけとなりました。この講義は、2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されることを見据え、将来教員となる学生たちに、プログラミング教育の基礎を学んでもらうことを目的としたものでした。

3日間の集中講義では、1日目にプログラミング教育の必要性や課題、すでに実証を始めている学校の事例や、海外での状況を紹介しました。2日目は、3日目に行う実践授業のための教材づくりと指導方法を検討、3日目は、大学の近隣にある小学校へ行き、5年生にPyonkee(iPadで動くビジュアルプログラミングツール)を使って学生が授業を行い、その後、講義の参加者全員で実践授業の振り返りを行いました。

駆け足のプログラミング講義の中で作り上げた実践授業ではありましたが、授業を受けた子どもたちからは、手応えを感じさせる感想が寄せられました。私たちの想像以上に、子どもたちはプログラミングを楽しんでいたのです。

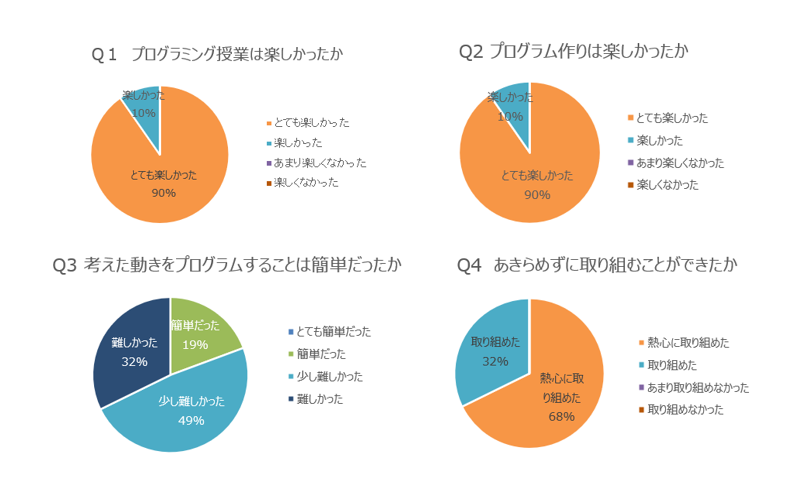

実践授業の後に行ったアンケートでは、プログラムを作成することは「難しかった」と81%の子どもが回答していますが、次の質問で全員が「あきらめずに取り組めた」と答えた結果を見て、感動したことをいまでも覚えています。

以下は、授業を受けた子どもたちの感想の一部です。

◆Aさんの感想

プログラミングをしてみて、少しの動きも、一つ一つ指示するのが、本当に大変でした。でも、そういう細かい動きを指示することで、ゲームが完成しているんだな、と思いました。また、わたしでもかんたんにできて、プログラミングが身近になった気がします。今回は本当に楽しくて、むずかしかったけど、最後完成した時にたっせい感があったので、またちょうせんしてみたいです。

◆Bさんの感想

2日目の全部自分で考えてつくるのがすごく難しかったです。少しでもちがうことをいれると全然ちがうような動きになって、びっくりしました。でも自分で作ったゲームであそんでみるのがすごいたのしかったです。

一見難しそうに見えるプログラミングも、楽しい教材であれば、子どもたちは前向きに取り組み、つまずいても、あきらめずに最後まで挑戦し続けることができる。そんな確信を得ることができた瞬間でした。

◆教材の方向性を考えあぐね、迷路に迷い込む事態に!

大学での実証授業の経験を踏まえ、いざ教材を開発しようとしたところ、そこには思わぬハードルがたくさんありました。

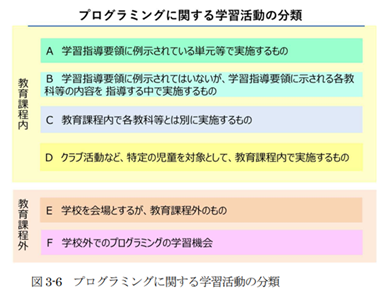

<出展:教育の情報化の手引き-追補版-(令和2年6月)第3章(文部科学省)>

上記に示された「プログラミングに関する学習活動の分類」のどの部分を教材にしていくか、授業で使うのであれば、当然A分類かB分類を作るべきではと考え、教科学習の中で使える教材をScratchで20個ほど作ってみました。しかし、実際に授業で活用してみたところ、子どもたちは教材の意図にたどり着けなかったり、途中でつまずいたり、完成に至らないことが多く、「本当に楽しく学べる教材になっているのか?」と疑問を抱かざるを得ませんでした。

実際に作成した教材には次のようなものがありました。

・社会科:地域のごみ回収ルールを整理してプログラミングにする教材

・理科:月の満ち欠けを観測して記録する教材

・家庭科:食材を5大栄養素に分ける教材、など

教科に忠実ではあるけれど、楽しめる教材とは程遠いものが出来上がっていきました。涙・・・。

◆試行錯誤の末にたどり着いた「楽しさ」と「達成感」!

そこで初心に立ち返り、「楽しかった!」と思える教材づくりを目指すことにしました。こうして今の「虹色ボックス」の原型が形になっていきました。「自分で考えてプログラムしていくのは難しかったけど、楽しかった。できた時の達成感はすごかった!」このような子どもたちの声が、私たちの背中を押し続けてくれました。

「虹色ボックス」はそんな未来を目指しています。